「怒らない人は優しい人ではない」と感じた経験がある方は、少なくないかもしれません。

穏やかで感情を乱さない人を見ると、つい「怒らない人=優しい人」と思いがちですが、その印象は本当に正しいのでしょうか。

実際には、怒らない人は優しいのではなく、他人に関心が薄かったり、感情表現が苦手だったりすることもあります。

怒らない人が必ずしも優しくないとは言い切れませんが、その背景には「怒れない人」のように、怒りを抑え込んでしまう心理的な要因がある場合もあります。

また、あまり怒らない人の特徴として、自分の感情を冷静に処理できる、他人に期待しすぎない、対立を避けるといった傾向が見られます。

しかしその一方で、感情をため込みやすく、「怒らせたらダメな人の特徴」に当てはまるケースもあるため、関係を築くうえでは注意が必要です。

怒らないことには長所もあり、場の空気を安定させる力やトラブルを避ける姿勢は評価される点です。ただし、怒らないからといって無条件に信頼できるとは限らず、「本当に怖い人」とは表面的に静かである人の場合もあるのです。

さらに、怒りの感情が高まると「怒りはIQを下げる」といったように、思考力や判断力にも影響が出ることがあります。そうした観点からも、感情の扱い方は人間関係に深く関わってきます。

本記事では、怒らない人の内面や行動パターンをさまざまな角度から掘り下げ、見た目の印象だけでは見えない本質に迫ります。相手を理解する手がかりとして、ぜひ参考にしてみてください。

この記事のポイントを紹介します!

- 怒らない人が必ずしも優しさから感情を抑えているわけではない

- 怒らない人の内面には無関心や怒れなさといった背景がある

- 怒らない人には長所と同時に誤解されやすい短所もある

- 表面的な態度ではなく行動の背景を読み取る重要性

怒らない人は優しい人ではない理由とは

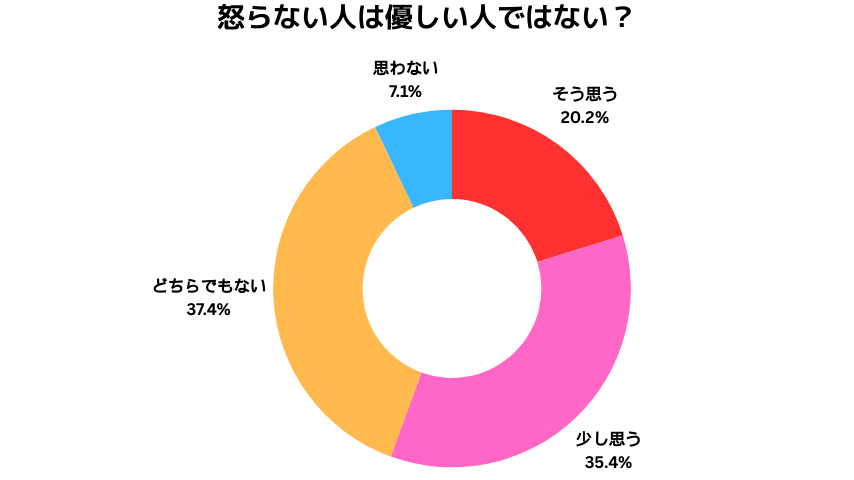

このグラフは、「怒らない人は優しい人ではないか?」という問いに対する人々の意識をアンケート形式で示したものです。読者が一般的にどう感じているかを可視化することで、先入観や感情の偏りに気づきやすくなります。

- 怒らない人=優しい人は本当か?

- 怒らない人は優しいのではなく無関心?

- あまり怒らない人の特徴とは?

- 怒れない人が抱える心理とは?

- 怒らない人は優しくない場合もある?

怒らない人=優しい人は本当か?

怒らない人が優しいと感じられることは多くあります。穏やかな態度や冷静な対応が印象に残るため、周囲は自然と「心の広い人」として捉える傾向があります。

ただ、怒らないという行動だけをもって優しさの証拠とするのは早計です。怒りを表に出さない背景には、性格的な冷静さや状況判断力の高さだけでなく、感情を抑えるクセ、他人との距離を取る傾向なども含まれています。

例えば、誰かがマナー違反をした際に、ある人は注意せずにスルーします。その行動は一見「優しい対応」にも見えますが、実は「どうでもいい」と感じていたり、「関わりたくない」という判断から黙っていただけかもしれません。

このように考えると、「怒らない=優しい」という見方はあまりに単純です。相手の行動にどう反応するかよりも、背景にある考え方や、相手にどう向き合っているかを見極めることが大切です。

怒らない人は優しいのではなく無関心?

怒らない人が無関心である場合もあります。怒るという行為は、相手に対する関心や期待があるからこそ起こるものです。逆に言えば、怒りが湧かないのは「何をしても気にしない」からという可能性も否定できません。

例えば、仕事で後輩が何度も同じミスをしても、怒ったり指摘したりしない先輩がいたとします。これは優しさからではなく、「どうせ直らない」「自分には関係ない」と思っている可能性もあるのです。

無関心の例としては、以下のような態度が挙げられます。

| 行動例 | 背景にある可能性 |

|---|---|

| 注意すべき場面で黙る | 関係を持ちたくない |

| 明らかな失礼に反応しない | 興味がない・面倒くさい |

| 他人のトラブルに介入しない | 感情の距離がある |

もちろん、全ての怒らない人が無関心というわけではありません。しかし、関わる労力や感情を省略したいという心理が含まれていることも多く、「優しさ」と混同しないよう注意が必要です。

あまり怒らない人の特徴とは?

あまり怒らない人には、いくつかの共通した特徴があります。これらは性格や経験、価値観の積み重ねによって形成されています。

主な特徴には以下のようなものがあります。

| 特徴 | 解説 |

|---|---|

| 感情のコントロールが得意 | 自分の感情を瞬時に認識し、表に出さずに処理できる |

| 冷静な判断を重視する | 感情よりも論理的・合理的な対応を優先する |

| 他人に過度な期待をしない | 「人は思い通りにならない」と割り切っている |

| 対立を避ける傾向がある | 人間関係のトラブルを最小限にするため、感情の表出を控える |

| 興味や関心の幅が狭い場合もある | 興味がない相手に対しては感情が動かず、怒る理由すら感じないこともある |

また、怒らない人の中には「怒りを見せない方が自分にとって得だ」と計算しているケースもあります。これは職場や人間関係での立ち回り方として身につけたスタイルとも言えます。

注意すべきは、こうした特徴の裏にはストレスの蓄積や感情の抑圧が隠れている場合があることです。外に出さないだけで、内側では疲労が重なっていることもあるため、理解を深める際は表面的な態度だけで判断しないことが重要です。

怒れない人が抱える心理とは?

怒りを感じてもそれを表に出せない人は、内面で複雑な感情や思考を抱えていることがあります。その背景には、自己肯定感の低さや人間関係への不安、過去の経験による学習などが関係している場合があります。

例えば、幼少期に「怒るのは悪いこと」と繰り返し言われて育った人は、怒りの感情そのものを否定する傾向があります。その結果、感情を我慢するクセが定着し、怒りたい場面でも反応を抑えるようになります。

以下に怒れない人の心理的背景を示します。

| 心理状態 | 行動への影響 |

|---|---|

| 自分の感情に自信がない | 怒りを感じても発言できない |

| 他人に嫌われることを極端に恐れる | 対立を避けるため怒らないようにする |

| 感情を抑えるのが美徳だと信じている | 感情を見せないように努める |

| 過去のトラウマや失敗体験がある | 怒ることで失うものを恐れ、抑制する |

これらの心理状態に共通しているのは「感情を外に出すことへの不安や抵抗」です。そのため、怒らないのではなく「怒れない」という表現が当てはまることになります。

このように考えると、怒れない人に対しては、単に「冷静」「穏やか」といった評価だけでなく、内面的な負担や葛藤に目を向けることが必要です。

怒らない人は優しくない場合もある?

怒らないという態度が必ずしも優しさから来るわけではありません。怒らない人の中には、相手のことを深く考えていない、あるいは関心を持っていない場合もあります。

例えば、チーム内で問題が起きたときに、一切反応を示さず、何も言わない人がいたとします。その態度は表面的には落ち着いて見えますが、「関わるのが面倒だから放っておこう」と思っている可能性もあります。

実際に、怒らない人の中には以下のような意図を持つことがあります。

| 怒らない理由 | 優しさとの関係性 |

|---|---|

| 面倒な争いを避けたい | 関係性の維持が目的であり、相手を思いやっているとは限らない |

| 相手に期待していない | そもそも興味や関心が薄く、感情が動いていない |

| 感情を出すこと自体が損だと感じている | 自己保身のためであり、共感や思いやりとは異なる |

もちろん、すべての怒らない人が優しくないというわけではありません。ただし、怒らないという一面だけを切り取って「優しい人」と評価するのは適切ではないケースも多くあります。

このように考えると、人を評価するときには「怒る・怒らない」といった行動面だけでなく、その行動の背景にある価値観や態度まで含めて理解することが重要です。

怒らない人は優しい人ではないと知る視点

- 怒らない人の長所と短所を知ろう

- 怒らせたらダメな人の特徴に注意

- 本当に怖い人の共通点とは?

- 怒りはIQを下げるって本当?

- 怒らない人との上手な付き合い方

- 怒らない人は優しい人ではないという視点からのまとめ

怒らない人の長所と短所を知ろう

怒らない人には、冷静で安定した印象を与えるという明確な長所があります。感情に振り回されず落ち着いた対応ができるため、対人関係において信頼を得やすい傾向があります。特に緊張感のある場面や混乱が起きたときでも、周囲を安心させる存在になりやすいです。

一方で、感情を抑えるあまり、コミュニケーションの中で誤解を生むこともあります。怒るべきところで反応を見せないと、「無関心」「冷たい」といった印象を持たれることがあるため注意が必要です。

以下は怒らない人の一般的な長所と短所をまとめた表です。

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 長所 | ・感情的にならず冷静に対応できる |

| ・衝突を避けやすく、人間関係を穏やかに保てる | |

| ・周囲からの信頼を得やすい | |

| 短所 | ・本音が見えにくく、誤解されやすい |

| ・相手に注意すべきタイミングを逃すことがある | |

| ・感情を抑え込むことでストレスをためやすい |

こうして見ると、怒らない人には対人関係を円滑にする力がある一方で、その内面には無理をしている部分も存在します。相手にとって安心感を与えられる存在になるには、自分自身の感情とも適切に向き合うことが大切です。

怒らせたらダメな人の特徴に注意

見た目は穏やかで物腰の柔らかい人でも、いったん怒ると極端な反応を見せることがあります。これは普段感情を抑えている人に多く見られる特徴で、「我慢の限界」を超えると一気に爆発するケースも少なくありません。

このような人は、怒りをため込むタイプであることが多く、感情を言葉にするのが苦手です。そのため、周囲が気づかないうちにストレスを蓄積させ、突然関係が悪化するリスクがあります。

以下は「怒らせたらダメな人」に見られる主な特徴です。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 普段は静かで控えめ | 外から見て分かりづらいため、ストレスのサインを見逃しやすい |

| 本音をあまり語らない | 感情を出すのが苦手で、怒りを蓄積しやすい |

| 対立を極端に避ける傾向がある | 表面的には穏やかでも、内心では不満が蓄積している場合がある |

| 行動や態度で距離を取るようになることがある | 言葉ではなく、距離や態度の変化で不満を示す傾向がある |

このような特徴に早く気づくことが大切です。関係がこじれる前に、日常のやり取りの中で相手の反応や変化に敏感になることで、無用なトラブルを避けることができます。

本当に怖い人の共通点とは?

本当に怖い人は、感情をむやみに表に出さず、内に秘めた意思や判断基準をしっかり持っているタイプが多く見られます。こうした人は、怒りを爆発させるよりも静かに圧力をかけることで、場を支配することがあります。

このようなタイプは、表情や口調に大きな変化を見せないため、初対面では「穏やかな人」という印象を持たれがちです。

しかし、言葉や行動に曖昧さがなく、厳格な判断基準を持っているため、相手にとっては「反論できない」「逆らいづらい」と感じられることもあります。

以下は、本当に怖い人に共通する特徴です。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 感情の起伏が少なく一貫している | 喜怒哀楽をあまり見せないことで、周囲に威圧感を与えることがある |

| 判断基準が明確で揺るがない | 感情で動かず、ルールや価値観に基づいて厳格に対応する |

| 言葉が少なく的確な表現を好む | 無駄な説明を避け、必要なことだけを冷静に伝える |

| 相手に妥協を強いない態度をとることがある | 自分の信念を曲げず、他人にも同様の姿勢を求める場合がある |

こうした特徴を持つ人は、怒鳴ったり手を挙げたりしない代わりに、「静かに圧をかける」「言葉の力で追い詰める」といった形で影響力を発揮します。

そのため、本当の怖さは外見や表面の態度では判断できないことがあります。相手の持つ内面の強さや価値観に対する理解が求められます。

怒りはIQを下げるって本当?

強い怒りを感じているとき、人の思考力や判断力は一時的に低下すると言われています。これは脳の働きに関係しています。怒りが強まると「扁桃体」という感情を司る部位が活性化し、論理的な思考を行う「前頭前野」の働きが抑制されやすくなるためです。

この状態になると、普段なら冷静に判断できる場面でも、衝動的な言動をとってしまうことがあります。つまり、怒りによって一時的にIQが下がったような状態になるのです。

以下の表は、感情状態と脳の働きの関係を示したものです。

| 感情状態 | 活性化する脳部位 | 影響 |

|---|---|---|

| 穏やかな状態 | 前頭前野 | 論理的な判断、計画的な思考がしやすい |

| 怒りや不安が強い状態 | 扁桃体、視床下部など | 衝動的な行動、短絡的な発言が出やすくなる |

こうした生理的な変化は、短時間のうちに起こるため、どんな人でも影響を受ける可能性があります。たとえIQが高い人であっても、感情の高ぶりによって判断力が鈍ることは避けられません。

このように考えると、怒りを感じたときはすぐに反応せず、深呼吸や時間をおいて冷静さを取り戻す工夫が、思考の質を保つために重要です。

怒らない人との上手な付き合い方

怒らない人との関係では、相手の沈黙や反応の少なさに戸惑うこともあるかもしれません。感情を表に出さないことで、相手の本音が見えにくくなり、距離を感じやすくなるからです。

まず意識したいのは、怒らない人にも多様なタイプがいるということです。感情を抑えることに慣れている人もいれば、そもそも他人にあまり期待していない場合もあります。そのため、言葉以外のサインや態度から相手の気持ちを読み取る工夫が大切になります。

上手な付き合い方としては、次のような点に気をつけると関係が安定しやすくなります。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| 相手の沈黙を否定しない | 無理に感情を引き出そうとせず、相手のスタイルを尊重することが大切です |

| 小さな変化に気づくようにする | 表情や声のトーン、反応の速度などから、感情の動きを察知する練習が有効です |

| 率直な言葉を丁寧に伝える | 感情的な反応を期待せず、落ち着いた言葉で意見交換する姿勢が好まれます |

| 感謝や共感を見える形で示す | 相手は反応が控えめでも、こちらからの丁寧な表現が信頼関係の構築につながります |

このような対応を心がけることで、怒らない人との関係にも安定と信頼が生まれます。必要以上に感情の表出を求めるのではなく、相手のペースや価値観に寄り添う姿勢が、良好な関係を築く鍵になります。

怒らない人は優しい人ではないという視点からのまとめ

この記事のポイントをまとめていきます。

- 怒らない人は穏やかに見えても無関心な場合がある

- 冷静さと優しさは別の特性である

- 感情を出さない人ほど内面に葛藤を抱えている可能性がある

- 怒らないことは必ずしも美徳ではない

- 感情を抑え続けることでストレスが蓄積しやすい

- 対立を避けることが優しさの表現とは限らない

- 怒らない人は他人に過度な期待をしていない傾向がある

- 怒ることで関係を築こうとする人も存在する

- 怒りを感じても表現できない「怒れない人」もいる

- 無関心から注意や指摘を避けるケースもある

- 表面的な態度で相手を判断するのは危険である

- 怒らない人との関係は言葉以外のサインに気づくことが大切

- 長所としての冷静さの裏に短所が隠れていることがある

- 怒りは脳の働きを一時的に低下させるリスクがある

- 関係性を築くには相手のスタイルを尊重する姿勢が求められる