「友達いらない」と感じる瞬間は、誰にでもあるものです。人間関係がめんどくさいと感じたり、必要以上に気を遣って疲れることに悩んでいたりする人は、少なくありません。

特にhspのように感受性が強い人にとっては、日常の会話や集団での行動ですら大きな負担になりがちです。

「ホンマでっか」などの番組でも取り上げられるように、人との距離感に悩む声は年々増えています。大人になったら自然と交友関係が変わり、友達の数が減っていくことも当たり前の流れと言えるでしょう。決して自分だけが特別ではありません。

この記事では、そうした悩みを持つ人に向けて、「友達いらない」と思うことがなぜ普通なのか、その背景や特徴、そして無理に人付き合いを続けなくても前向きに生きるためのヒントをまとめています。

成功者たちの考え方や、共感できる仲間との出会い方も紹介しながら、孤立ではなく自立につながる視点をお届けします。

この記事のポイントを紹介します!

- 友達がいないと感じることが異常ではない理由

- 人間関係に疲れる原因とその背景

- hspや性格的な特徴による人付き合いの負担

- 友達はいなくても仲間やつながりを築く方法

友達いらないと感じるのは普通のこと

- 友達付き合いがしんどいと感じる理由

- hsp気質が人間関係で悩みやすい理由

- 大人になったら友達が減るのは自然

- 他人に気を遣いすぎて疲れるあなたへ

友達付き合いがしんどいと感じる理由

友達付き合いがしんどいと感じる背景には、心理的・社会的な要因が複数あります。人と関わること自体がエネルギーを消耗する行為であり、特に対人関係に敏感な人ほど強い負担を感じやすいです。

まず、相手に気を遣いすぎることが大きな要因の一つです。

誰かと会話をしているとき、「この発言で傷つけないかな」「変に思われないかな」と常に考えながら話す状態が続くと、精神的に疲れてしまいます。会話の内容よりも相手の反応を気にする傾向が強いと、会話のたびに緊張が続きます。

次に、グループでの行動にストレスを感じるケースもあります。

例えば、複数人で行動する場面では、無意識に空気を読もうとしたり、場の雰囲気に合わせようとする人が多く見られます。これは協調性という点では重要ですが、自分の感情や意見を抑えすぎてしまうことでストレスにつながります。

さらに、話題に興味を持てない場合にもしんどさが出ます。特に、自分が関心のない話題が続いたときや、相手との価値観のズレを感じたときには、「その場に合わせるために話を聞いているだけ」という状態になりがちです。

このような時間が積み重なると、疲労感や倦怠感が強くなります。

また、SNSの存在も少なからず影響しています。普段の会話とは異なり、SNS上では人間関係が途切れず続くため、常に返信を求められるような感覚に陥ることがあります。やり取りが義務のように感じられると、それもまたしんどさの原因になります。

このように、友達付き合いがしんどく感じるのは、必ずしも相手が悪いわけではありません。自分の特性や状況との相性に原因があることも多いため、「疲れやすい自分がおかしいのでは」と責める必要はありません。

無理に合わせるよりも、自分にとって心地よい距離感を大切にすることが重要です。

hsp気質が人間関係で悩みやすい理由

hsp(Highly Sensitive Person)とは、感覚や感情の刺激に対して非常に敏感な特性を持つ人のことを指します。この特性がある人は、他人の言動や空気の変化を敏感に察知し、それによって強いストレスを感じる傾向があります。

例えば、日常の会話の中で相手の些細な表情の変化や声のトーンに敏感に反応してしまい、「怒っているのかもしれない」「機嫌が悪いのでは」と不安になることがあります。

こうした読み取りは必ずしも正確でない場合でも、自分の中で不安が増幅されるため、人と関わるだけで非常に疲れてしまいます。

また、hspの人は相手の感情を自分のことのように感じ取りやすいため、他人の悩みや問題にも深く共感しすぎる傾向があります。

相手がつらそうにしているとき、「自分が何かしてあげないといけない」と思い込み、必要以上に関わりすぎてしまうこともあります。これが結果的に、心の余裕を奪う要因になってしまいます。

さらに、大きな音や人混みといった物理的な刺激にも敏感なため、飲み会やイベントなどの社交的な場面でも強い疲労を感じやすいです。こうした刺激を受け続けることで、短時間の交流であっても心身ともに消耗してしまいます。

加えて、hspの人は「こうあるべき」という理想像に縛られやすい面もあります。友達としてこう振る舞うべき、周囲から好かれるためにはこうすべきといった考えを抱えやすく、その通りにできなかった自分を責めてしまうことがあります。

このように、人間関係で悩みやすいのは、hspの人が持つ「感じ取る力の強さ」ゆえです。これは一種の長所でもあり、共感力や気配りといった面では大きな魅力となります。

ただし、その力を使いすぎると疲れてしまうため、自分のペースで人付き合いをすることが求められます。適度な距離感や休息を意識することが、心の健康を保つうえで重要です。

大人になったら友達が減るのは自然

年齢を重ねるにつれて友達が減っていくことは、特別なことではありません。むしろ、多くの人にとってごく自然な変化といえます。これは人間関係の質が変化することに加えて、生活環境や価値観の変化が関係しています。

例えば、学生時代は「同じ時間・同じ場所で過ごす」という状況が人間関係を維持する大きな要因になっていました。

しかし社会人になると、働く業界や職場がバラバラになり、ライフスタイルにも差が出てきます。結婚・子育て・転勤など、それぞれの生活リズムが違ってくることで、物理的にも心理的にも距離ができるのです。

また、大人になると時間に制限が生まれやすくなります。仕事や家庭の都合で自由に時間を使えない中、以前のように頻繁に会ったり連絡を取り合ったりすることは難しくなります。意識して時間を取らなければ関係は自然と薄れていくのです。

さらに、「自分にとって本当に大切な人」を選ぶようになる傾向もあります。

若い頃は広く浅い関係を持ちやすいですが、年齢を重ねると無理のない距離感や、信頼できる相手との関係に重きを置くようになります。交友関係の数は減っても、質が高まるという見方もできるでしょう。

このような背景から、「友達が減った」と感じること自体に不安を抱く必要はありません。むしろ、自分の価値観に合う人とだけ適度に付き合えるようになることは、大人になったからこそ得られる自由でもあります。

他人に気を遣いすぎて疲れるあなたへ

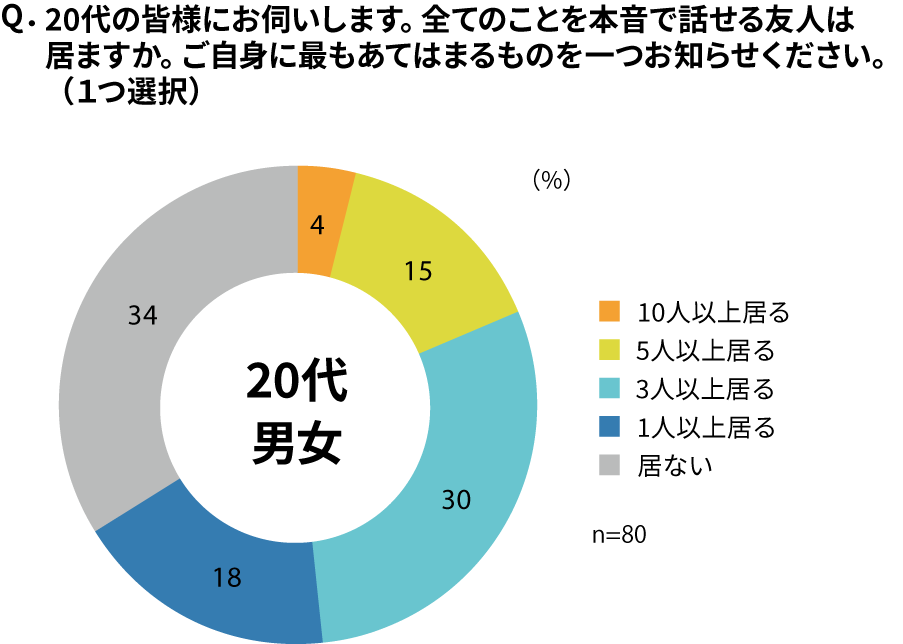

20代の男女のうち、「本音で話せる友人がいない」と答えた人は全体の34%に達しています。このデータは、表面的な人間関係がストレス要因になることを示しており、人間関係の“量”より“質”の重要性を示唆しています。

人との関係において、相手に気を遣いすぎてしまうことで疲れを感じることは珍しくありません。特に真面目で責任感が強い人ほど、相手の反応や気持ちを先回りして考えてしまい、精神的な負担が大きくなります。

例えば、食事や会話中に「今の発言はまずかったかも」と気になったり、LINEの返信内容を何度も見直したりする人は、無意識にエネルギーを消耗しています。これは配慮ができるという長所でもありますが、自分を抑えすぎると、心がすり減ってしまいます。

また、集団の中で「波風を立てたくない」という思いから、自分の意見を言えずに合わせてしまう場面も多いでしょう。

このような場では、周囲に馴染んでいるように見えても、内面では緊張状態が続きます。結果として、人と会った後に強い疲労感を覚えることがあります。

ここで大切なのは、「気を遣うこと」と「我慢し続けること」は違うという点です。適度な配慮は円滑な人間関係に役立ちますが、すべてを自分の責任と捉えて行動すると、自分の感情や疲れに鈍感になってしまいます。

こうした状態が続くと、いわゆる“燃え尽き”のような状態に近づきやすくなります。対処法としては、以下のような工夫が有効です。

- 距離を置ける関係を増やす

- 自分が無理をしていないか日常的に振り返る

- 「断っても大丈夫」と考える練習をする

人間関係において、相手を大切にすることはもちろん大切ですが、自分自身の心を守ることも同じくらい大切です。すべての人に好かれる必要はなく、自分の心に無理のない範囲での関わり方を見つけることが、心地よい人間関係の第一歩です。

友達いらないけど仲間は必要な理由

- 成功者が実践する人間関係の築き方

- 「ホンマでっか!?TV」でも話題の人間関係論

- 友達がいない人に多い特徴とは

- 一人の時間が人生を豊かにする理由

- 志を共有できる仲間の価値とは

- 仲間づくりにおすすめのアニメ作品

- 友達いらないと感じても大丈夫な理由【まとめ】

成功者が実践する人間関係の築き方

成功している人の多くは、人間関係の作り方に共通した考え方や行動パターンを持っています。その特徴は、単に「人と仲良くする」ことよりも、「自分の目的や価値観に沿った関係を築く」ことを重視している点です。

たとえば、多くの起業家や専門家は、無理に人脈を広げるよりも「志を共有できる人」とのつながりを優先します。

そのため、付き合う人数自体は少なくても、信頼度が高い関係を長期的に維持しているケースが多く見られます。これは、お互いの時間やエネルギーを尊重した結果といえるでしょう。

また、成功者は「依存し合う関係」よりも「自立した関係」を好む傾向があります。相手に過度な期待をせず、自分の意思で行動することで、相手にも自由と責任を与える関係を築いています。結果的に、ストレスの少ないフラットなつながりが生まれやすくなります。

具体的な実践例としては、以下のような行動が挙げられます。

- SNSよりも直接会話を重視する

- 合わない人とは無理に関係を続けない

- ネガティブな話題ばかりの場には参加しない

- 自分の時間を最優先にスケジュールを組む

このように、自分の軸を持ちながら人と関わることで、無理のない人間関係が築けます。人とたくさんつながることよりも、自分にとって本当に必要な関係を見極める視点が、結果的に成果や幸福度にもつながっているのです。

「ホンマでっか!?TV」でも話題の人間関係論

テレビ番組「ホンマでっか!?TV」では、専門家の意見をもとに人間関係に関するテーマがたびたび取り上げられています。その中でも印象的なのが、「友達が多い人が幸せとは限らない」という視点です。

心理学者の話によれば、人間関係が多すぎると脳が情報処理に追いつかず、逆にストレスを感じやすくなるという報告があります。つまり、たくさんの人とつながっているように見えても、その中身が薄ければ幸福感にはつながりにくいのです。

また、番組内では「誰かと無理に付き合わない勇気」も大切だと指摘されていました。自分に合わない人間関係を長く続けることは、精神的な負担になるだけでなく、自己評価の低下にもつながる可能性があります。

さらに、番組内ではhspの特性に触れられることもあり、感受性が高い人ほど相手の感情に敏感になり、疲れやすいという解説も紹介されました。こうした特性を理解することが、より快適な人間関係を築く第一歩になるとも言えます。

このように、メディアでも「無理のない人間関係」「自分にとっての適切な距離感」が繰り返し重要視されています。情報をうまく活用しながら、自分に合ったつながり方を見つけていく姿勢が求められています。

友達がいない人に多い特徴とは

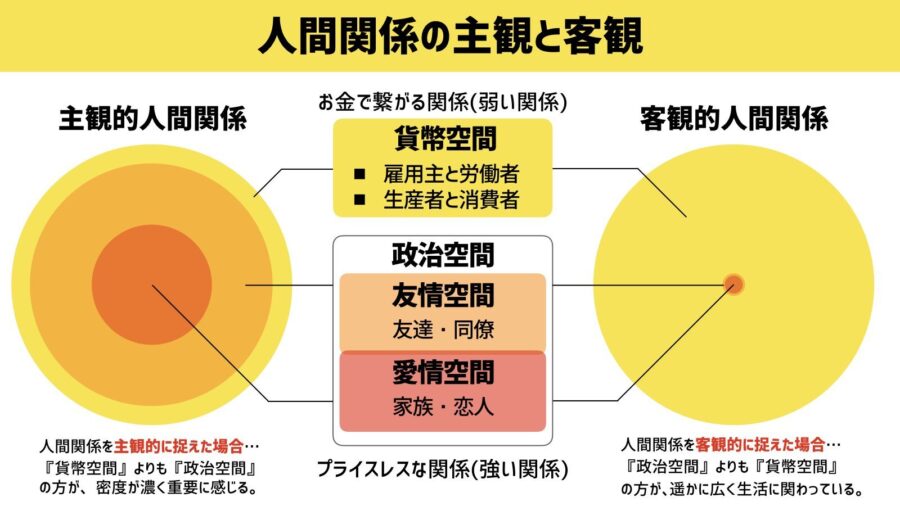

人間関係の価値をどう捉えるかは人によって異なります。この図では、「友情」「愛情」「仕事」といったつながりが、主観と客観の立場でどのように見え方が変わるのかが示されています。人との関係性を一括りにせず、自分にとって何が必要かを見直す参考になります。

友達が少ない、あるいはいないと感じる人には、いくつかの共通した傾向が見られることがあります。ただし、これらの特徴は必ずしも「悪いこと」ではなく、あくまで一つの傾向として理解することが重要です。

まず挙げられるのは、「一人の時間を大切にしたい」という価値観です。自分の趣味や仕事に集中したいという思いから、積極的に人と関わる時間を減らす傾向があります。これは自己管理ができているとも言えるため、ネガティブに捉える必要はありません。

また、「集団行動が苦手」という人も多く見られます。複数人での行動や会話が苦手な場合、自然と人との接点が減っていきます。無理に合わせようとすると精神的に疲れやすくなるため、距離を置く選択をすることもあります。

さらに、「人間関係に慎重」な性格も一因です。過去のトラブルや裏切りを経験していると、人と深く関わることに警戒心を持つようになります。その結果、信頼できる相手が見つかるまでは自ら関係を広げることを控えるケースがあります。

下の表は、よく見られる特徴を簡単にまとめたものです。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 一人の時間が好き | 人付き合いよりも個人の時間を優先する傾向 |

| 集団行動が苦手 | 多人数の場面でストレスを感じやすい |

| 感情に敏感で疲れやすい | 相手の気持ちを汲み取りすぎて消耗する |

| 慎重な性格 | 信頼できると感じるまで心を開きにくい |

| SNSや連絡が億劫 | 常に反応し続けることに負担を感じる |

このように、友達がいないことにはさまざまな背景があります。それは必ずしも「コミュニケーション能力が低いから」ではなく、むしろ自分を守るための行動であることも多いのです。

自分に合った距離感や関わり方を選ぶことが、安心できる人間関係につながっていきます。

一人の時間が人生を豊かにする理由

一人の時間は、生活の中で自分自身と向き合う貴重な機会になります。日常の忙しさに流される中で、意識的に一人の時間を持つことによって、心身のリセットや内省ができるようになります。

例えば、趣味に没頭したり、本を読んだり、自然の中を歩く時間は、自分の価値観や感情を見つめ直すきっかけになります。誰かに気を遣う必要がないため、思考が深まり、自分が何を大切にしたいのかを再確認することができます。

また、一人の時間は創造性を高める場にもなります。静かな環境でリラックスしていると、仕事や生活における新しいアイデアが浮かびやすくなります。

これは心理学的にも「拡散的思考」が促される状態とされ、集中とリラックスのバランスが整うことで、発想力が活性化されるとされています。

さらに、他人との関係性に依存せずに自分で感情を整える力が身につくという点でも、一人の時間は大きな意味を持ちます。自分だけで感情を処理できるようになることで、人間関係におけるストレスが減り、より安定した心を保つことができます。

このように、自分のペースで物事を進められる一人の時間は、結果的に人との関わりにも良い影響を与えます。まずは短時間でもよいので、自分に集中できる時間を日常に取り入れることから始めてみるのがおすすめです。

志を共有できる仲間の価値とは

ただの友達ではなく、「志を共有できる仲間」がいることは、人生において非常に大きな意味を持ちます。このような仲間は、自分の目標や信念を理解し、応援し合える関係だからです。

例えば、仕事や勉強に対して同じような意識を持っている人と関わると、情報を共有し合えたり、お互いにモチベーションを高め合ったりすることができます。単なる慰め合いや娯楽の時間だけでは得られない、目的志向のつながりが生まれます。

さらに、困難に直面したときに支え合えるという点でも、こうした仲間は非常に頼もしい存在です。自分と似たような壁を乗り越えてきた相手であれば、表面的なアドバイスではなく、具体的かつ実践的な助言を受けられることもあります。

また、共通の目的がある関係では、対等な立場で付き合いやすいという利点もあります。感情に偏らない関係性が築きやすく、無理なく長期的な信頼関係を保てる傾向にあります。

このように、「同じ方向を見ている」仲間は、量より質が重視される人間関係の中でも特に価値の高い存在といえるでしょう。もし今そうした存在が身近にいないとしても、自分の志や目標を言語化しておくことで、将来的に自然な形で出会える可能性が高まります。

仲間づくりにおすすめのアニメ作品

仲間づくりや人とのつながりを描いたアニメには、現実の人間関係を考える上で参考になるヒントが多く含まれています。中でも、目的を共有しながら成長していく姿を描いた作品は、どのような関係が信頼に変わっていくのかを丁寧に表現しています。

たとえば、ある作品では「個人の強さ」よりも「協力し合うことの意義」に焦点が当てられています。

登場人物たちは最初こそ価値観や立場の違いで衝突しますが、共通の目標に向かって行動するうちに、深い絆を築いていきます。このようなストーリーを通じて、相手を理解する過程やチームワークの重要性を学ぶことができます。

さらに、仲間との信頼関係が危機に瀕する場面を描いたエピソードでは、「言葉にすることの大切さ」「誤解を乗り越える努力」が強調されます。これらは現実世界における人間関係にも応用できる考え方であり、視聴後に自分自身の関係性を振り返るきっかけにもなります。

このように、アニメ作品は単なる娯楽ではなく、人とのつながり方を学べる教材としても活用できます。

気軽に視聴できる反面、描かれているテーマは深く、心に残る場面も多いため、自分自身の価値観と向き合う手助けにもなるでしょう。仲間の在り方に悩んでいるときや、自分の考えを整理したいときなど、ひとつの参考として取り入れてみるのも有効です。

友達いらないと感じても大丈夫な理由【まとめ】

この記事のポイントをまとめていきます。

- 一人の時間を大切にする価値観は自然なものである

- 相手に気を遣いすぎることで人間関係が負担になる

- hsp気質は感情や刺激に敏感で疲れやすい

- 集団行動への苦手意識が人付き合いを避ける要因となる

- SNSでの連絡義務がストレスになることもある

- 大人になると友達の数が減るのは普通の変化である

- 人間関係の量より質を重視する傾向が強くなる

- 無理な関係を続けるより距離を置く方が心の安定につながる

- 自分の目的に合う仲間との関係が長く続きやすい

- 成功者は信頼と尊重をベースに関係を築いている

- テレビ番組でも「友達の多さ=幸せ」とは限らないと語られている

- 友達がいない人には一人を好む傾向が見られる

- 孤独ではなく「自立した選択」として一人を選ぶ人もいる

- 一人の時間が創造性や内省を深めて人生を豊かにする

- 仲間づくりの本質を学べるアニメ作品も存在する