現代の働き方が多様化するなかで、飲み会に行かない成功者と呼ばれる人が増えてきています。これまでのように、職場の飲み会に積極的に参加することが出世や評価に直結すると考えられてきた時代から、価値観は大きく変化しています。

特に賢い人ほど、飲み会を断る判断を合理的に下し、無駄な飲み会に時間を使わず、成長や成果に直結する活動へとリソースを振り分けています。

中には飲み会に一切行かないスタンスを貫きながらも、職場で高く評価され、孤立せずに信頼を築いている人も少なくありません。

また、飲み会行かない女と呼ばれる女性たちが増えている背景には、自己管理意識の高まりや働き方の変化が影響しています。特に美人と言われる女性が職場の飲み会を避ける傾向にあるのは、外見への過度な注目や居心地の悪さを避けたいという理由があるためです。

「飲み会を断ると嫌われるのでは?」「印象が悪くならないか?」と不安を抱く人もいますが、実際には断り方や普段の言動次第で、その印象は大きく左右されます。

むしろ、明確な価値観と判断基準を持つ人の方が、周囲から賢いと見なされ、結果的に出世や信頼につながるケースもあります。

この記事では、飲み会に行かない成功者たちの特徴や考え方をもとに、現代における新しい人間関係とキャリアの築き方を解説します。自分にとって何が本当に必要な時間の使い方なのかを見直したい方にとって、有益な視点が見つかるはずです。

この記事のポイントを紹介します!

- 飲み会に行かない成功者の共通する思考や行動パターン

- 飲み会を断ることによる職場での印象と対処法

- 無駄な飲み会がキャリアに与える影響と回避の工夫

- 現代の賢い働き方としての人付き合いの選び方

飲み会に行かない人でも成功者になれる理由

- 賢い人が飲み会を断る合理的な理由

- 出世に直結する飲み会との向き合い方

- 飲み会に一切行かない成功者の特徴とは

- 無駄な飲み会がキャリアに与える悪影響

- 飲み会を断る人が職場で持たれる印象

賢い人が飲み会を断る合理的な理由

賢い人が飲み会を断るのは、単なる気分や性格の問題ではなく、目的に基づいた判断によるものです。仕事において成果を重視する人ほど、時間の使い方にシビアであり、飲み会がその目的に合致しないと判断すれば、迷わず参加を見送ります。

その理由の一つに「時間の投資対効果」があります。例えば、2〜3時間の飲み会に参加することで得られるものが、単なる雑談や愚痴の共有である場合、その時間を自己研鑽や休息に使った方が将来的にリターンが大きいと判断されるのです。

実際、以下のように時間の使い方によって得られる成果は異なります。

| 活動内容 | 1回あたりの所要時間 | 得られる成果(例) |

|---|---|---|

| 飲み会 | 約3時間 | 一時的な親睦・情報共有(不確実) |

| 読書・学習 | 約3時間 | 知識の蓄積・スキル向上 |

| 運動・睡眠 | 約3時間 | 健康維持・翌日の集中力向上 |

このように考えると、飲み会に誘われたとき「これは今の自分にとって必要な時間の使い方か?」と自問することが自然な選択と言えます。賢い人は、他人の期待よりも自分の価値観に基づいて行動するため、流されずに断るという決断ができるのです。

また、近年ではオンラインでの情報交換や短時間のランチミーティングなど、より効率的な代替手段も増えています。このため、飲み会を断ること自体が必ずしも非協力的な行動とは見なされなくなってきている点も重要です。

出世に直結する飲み会との向き合い方

飲み会に対して「出世のためには全部参加するべき」と考えるのは、やや時代遅れな価値観かもしれません。現在では、多くの職場が成果主義やワークライフバランスを重視しており、飲み会への姿勢そのものが出世を決定づける要因ではなくなってきています。

それでもなお、飲み会がキャリア形成にまったく無関係というわけではありません。たとえば、部門を超えた交流ができる機会であれば、自分の存在を知ってもらうことが将来的な異動や抜擢に繋がる可能性はあります。

また、業務では聞けない上司の本音や、チームの雰囲気を把握する機会にもなるでしょう。ここで重要なのは「すべてに参加する」のではなく「価値ある飲み会を見極めて選ぶ」というスタンスです。次のような基準で判断するのが有効です。

| 判断ポイント | 参加価値の目安 |

|---|---|

| キーパーソンが参加するか | 上司・経営層がいるなら情報価値あり |

| 業務に関係する内容が含まれるか | プロジェクトの方向性などを共有する場 |

| 新しい人脈が得られるか | 普段接点がない部署と話せる機会 |

このように、飲み会を「人脈形成の戦略的ツール」として捉える視点が、出世に有利に働くと言えるでしょう。逆に、目的意識なく惰性で参加してしまうと、時間とエネルギーを浪費するだけになってしまいます。

つまり、飲み会との上手な付き合い方とは「出席する・しない」という二択ではなく、「出席すべき飲み会を見極める力」にあります。これが現代のビジネスパーソンに求められる判断力です。

飲み会に一切行かない成功者の特徴とは

飲み会に一切参加しないというスタンスをとる成功者もいます。ただし、彼らは単に社交を拒んでいるわけではなく、明確な目的と価値観を持ってその選択をしています。では、そうした人物にはどのような特徴があるのでしょうか。

まず挙げられるのが「時間と健康を最優先する意識」です。高い成果を出す人ほど、日々の生活リズムを崩さないように努めています。

深夜の飲酒は睡眠の質を下げ、翌日の思考力や集中力に影響を及ぼします。このような短期的な影響を見越し、習慣的に飲み会を避けているのです。

次に「本質的な人間関係を重視する姿勢」があります。飲み会という形式に依存せず、日々の仕事や短い対話の中で信頼関係を構築しようとします。これにより、業務の中で自然と協力体制が整い、余計な社交に時間を費やす必要がなくなるのです。

また、「自己投資に時間とお金を惜しまない」のも大きな特徴です。スキル習得や資格取得、健康維持などに積極的にリソースを割き、長期的な成果を優先する傾向があります。

これらをまとめると、飲み会に行かない成功者の特徴は以下の通りです。

- 睡眠・健康・パフォーマンスの管理を徹底している

- 人間関係を実務ベースで構築している

- 成長や成果に直結しない活動は明確に避けている

このような判断基準を持つことで、表面的な付き合いよりも、自分の成長や周囲との信頼構築に集中できる環境を選び取っているのです。誰にでもこの選択が最適とは限りませんが、価値観が一致するならば一つの有効な戦略といえるでしょう

無駄な飲み会がキャリアに与える悪影響

業務と無関係な飲み会に頻繁に参加することは、一見すると人間関係を築くための手段のように思えます。しかし、実際にはキャリア形成においてマイナスに作用するケースも少なくありません。

まず、最も大きな影響は「時間の浪費」です。仕事後の数時間を定期的に飲み会に費やすことで、自己投資や休息に充てるはずの時間が削られます。

たとえば、週に2回の飲み会に各3時間を使った場合、1か月で24時間、年間では約288時間となり、これはビジネス書10冊分の読書やオンライン講座の受講時間に相当します。

| 項目 | 月あたりの時間 | 年間の合計時間 | 代替できる活動例 |

|---|---|---|---|

| 無駄な飲み会(週2回) | 約12時間 | 約288時間 | 資格勉強、筋トレ、副業準備など |

次に、飲み会による「生活リズムの乱れ」も見過ごせません。夜遅くまでの飲酒は睡眠の質を下げ、翌日の集中力やパフォーマンスに影響します。慢性的に疲労が蓄積すると、業務効率が下がり、評価にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

さらに、無駄な飲み会に依存することで「実力よりも人付き合い重視の姿勢」が染みついてしまう危険性もあります。これにより、自身のスキルや成果ではなく、付き合いの良さで評価されるような不健全な環境に適応してしまう可能性があるのです。

本来、キャリアアップには専門性や業績といった客観的な要素が欠かせません。飲み会に多くの時間を割くことが、それらを磨くチャンスを奪っているのであれば、再考すべきです。

つまり、飲み会がキャリア形成において有効かどうかは、その「質」と「頻度」に大きく依存します。すべてを否定する必要はありませんが、漫然と参加し続けるのは明らかにリスクを伴う行動です。

飲み会を断る人が職場で持たれる印象

飲み会を断る人が職場でどのような印象を持たれるかは、組織の文化や人間関係によって異なります。しかし、一般的にはいくつかの傾向が見られます。

まず「自立している」「自分の意志を持っている」といった肯定的な印象を持たれることがあります。これは、集団に流されず自分の価値観で判断する姿勢が、一定の尊敬を集めるためです。

特に実力主義の企業やベンチャー企業では、自己管理能力が高く、合理的な判断を下せる人物と見なされることが多いでしょう。

一方で、旧来型の企業や上下関係を重んじる文化の中では「付き合いが悪い」「協調性に欠ける」と受け取られる可能性も否定できません。

これは、飲み会が非公式な場での情報共有や信頼構築の機会として機能している場合、その場に不在であることがコミュニケーション不足と見なされるためです。

このように、印象はポジティブにもネガティブにも振れるため、単に断るかどうかだけでなく「どう断るか」も重要です。

例えば、業務中のコミュニケーションを意識的に増やすことで、飲み会に参加しなくても関係構築は可能です。また、「家の事情」や「体調管理」など、納得されやすい理由を伝えることでも、誤解を避けられます。

つまり、飲み会を断ることで得られる自由と集中力の代わりに、周囲との関係に多少の工夫を加えることが求められます。全体の印象は、あなたの普段の言動や仕事の質によって左右されるため、日常の積み重ねが大切です。

飲み会に行かない成功者|現代の賢い働き方

- 飲み会に行かない女性が増えている背景

- 美人に多い?飲み会を避ける人の傾向

- 断ると嫌われるのか?実態を解説

- 断ると孤立する?リスクと対処法

- 行かない人の共通した価値観と働き方

- 飲み会に行かない成功者に学ぶ現代的な働き方まとめ

飲み会に行かない女性が増えている背景

現在、飲み会への参加を避ける女性が増加傾向にあります。これは単なる個人の嗜好というより、社会的な背景と働き方の変化が影響しています。

まず、近年は「プライベートの時間を大切にしたい」という価値観が一般化しつつあります。特に働く女性にとっては、限られた時間を自己投資や家族との時間にあてたいという思いが強く、飲み会の優先度が低くなっているのです。

また、リモートワークやフレックスタイム制の普及により、職場での人間関係の築き方が変化しています。かつては飲み会が「チームづくりの場」とされていましたが、現在では日常のコミュニケーションで十分と考える人も増えています。

さらに、ハラスメント問題への意識の高まりも見逃せません。飲み会での無意識な言動が問題視されやすくなっており、参加に慎重になる傾向があります。これも、女性が自主的に距離を置く一因といえるでしょう。

このように考えると、飲み会を断る女性が増えているのは時代の流れとも言えます。個人の価値観だけでなく、社会環境の変化がその背景にあるのです。

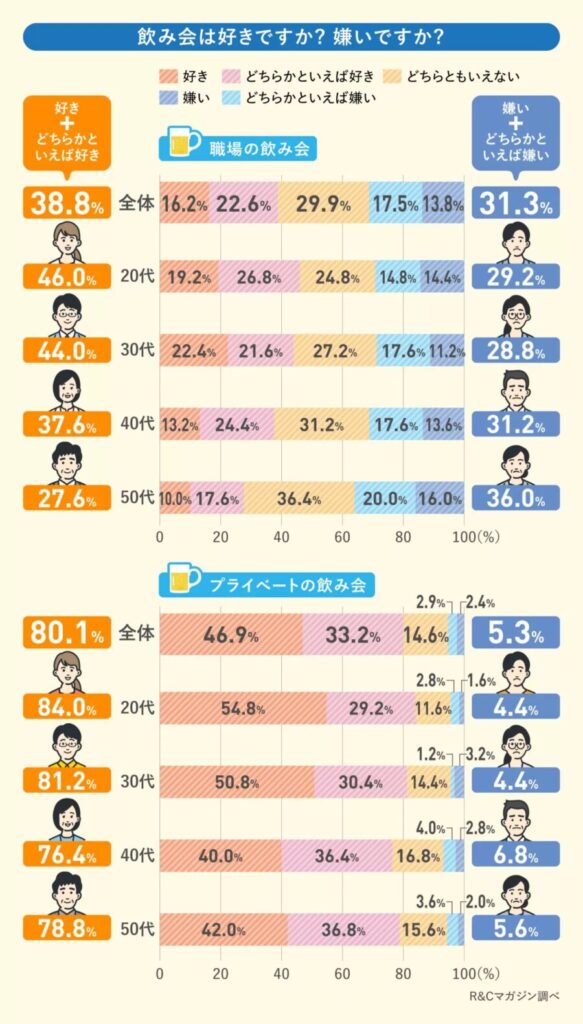

飲み会に対する意識は世代によっても差が見られます。特に職場の飲み会に関しては、20〜50代で好意的な人の割合が4割以下にとどまり、「嫌い」「どちらかといえば嫌い」と回答した人も3割以上にのぼります。

以下の調査結果は、職場とプライベートそれぞれの飲み会に対する意識を世代別に示したものです。

職場の飲み会については、「好き・どちらかといえば好き」と答えた人が全体で38.8%にとどまり、逆に「嫌い・どちらかといえば嫌い」と回答した人が31.3%という結果でした。

一方、プライベートの飲み会では80%以上が肯定的に捉えており、職場とプライベートで大きなギャップがあることが読み取れます。

美人に多い?飲み会を避ける人の傾向

「美人は飲み会に来ない」という声を聞くことがありますが、これは単なる印象ではなく、ある傾向として見られる現象です。

美人な女性ほど外見によって注目されやすく、飲み会の場では本来の目的とは異なる視線を向けられることがあります。そのような場面に居心地の悪さを感じ、自然と距離を置くようになるケースも少なくありません。

また、自己管理意識が高い人ほど、体調・美容・時間管理に対するこだわりが強く、アルコールや不規則な時間帯の行動を避ける傾向があります。これは、外見に関心が高い美人層と重なりやすい特徴です。

ここで注意すべきなのは、「美人だから行かない」というよりは、「周囲からの対応や自己管理の意識」によって、飲み会を避ける行動に至っているという点です。

つまり、美人な女性に飲み会を避ける傾向が見られるのは、見た目に関連する社会的な接し方や、ライフスタイルの選択によるものだと理解すると良いでしょう。

断ると嫌われるのか?実態を解説

飲み会の誘いを断った場合、「嫌われるのでは?」という不安を持つ人は多いかもしれません。しかし実際には、その心配が現実になることは少なくなっています。

職場での人間関係において、飲み会の参加・不参加が評価に直結する時代ではなくなりつつあります。むしろ、断る際に相手に敬意をもって丁寧に対応することで、悪い印象を与えることは避けられます。

例えば、「業務で疲れているため」「家庭の都合で」など、具体的かつ誠実な理由を伝えると、むしろ理解されることが多いのです。最近では、「飲み会は自由参加」という考え方が浸透している企業も増えており、不参加を理由に評価が下がるケースは限定的です。

一方で、何の説明もなく断る、または誘いを無視するなどの対応は、信頼関係に影響する恐れがあります。重要なのは、「行かない理由」よりも「断り方」です。

このように、飲み会を断ること自体よりも、その伝え方によって周囲からの印象が左右されることが実態として多く見受けられます。上手にコミュニケーションを取れば、断ることへの不安は大きく軽減できるはずです。

断ると孤立する?リスクと対処法

飲み会の誘いを断ることで、職場で孤立するのではと心配する人は少なくありません。確かに、飲み会が職場内の人間関係を築く場となっている場合、継続的に不参加が続けば距離が生まれる可能性はあります。

ただし、すべての職場で飲み会が人間関係の中心にあるとは限りません。特に最近では、業務中のコミュニケーションの質や、プロジェクトでの協力体制を重視する企業が増えており、飲み会に参加しないこと自体がマイナスに評価されるケースは減少傾向にあります。

それでも、孤立を避けるためには以下のような対策が有効です。

| 状況 | 推奨される行動 |

|---|---|

| 飲み会を断る際 | 感謝と丁寧な断り方を心がける(例:「お誘いありがとうございます。ただ、今日は○○の予定がありまして…」) |

| 普段の関係構築 | 日常業務の中での声かけや、小さな会話を積極的に行う |

| 別の交流手段 | ランチや短時間の1on1など、カジュアルな交流の場を活用する |

このように、断る選択をしても、それ以外の場でしっかりと信頼関係を築く努力をすれば、孤立するリスクは大きく減らせます。飲み会の出欠ではなく、日々の姿勢とコミュニケーションの積み重ねが重要だという意識を持つことがポイントです。

行かない人の共通した価値観と働き方

飲み会への参加を控える人々には、ある共通した価値観や働き方が見られます。彼らは単に社交の場を避けているのではなく、自分の時間やエネルギーの使い方に対して明確な基準を持って行動しています。

主な価値観の一つは、「時間の自己管理」に対する高い意識です。飲み会に数時間を費やすより、その時間を読書や運動、家族との時間に充てたいと考える人が多くいます。また、過剰な付き合いよりも、成果で信頼を得ることを重視する傾向もあります。

働き方の面では、以下のような特徴が共通しています。

| 働き方の傾向 | 説明 |

|---|---|

| 生産性重視 | 無駄を省き、業務時間内に結果を出すことを優先する |

| 境界線を明確にする | 仕事と私生活のバランスを大切にし、勤務時間外の拘束に慎重 |

| 自律的な行動 | 他人に流されず、自分で判断し、行動する力がある |

このように、飲み会に行かない選択をする人は、効率性と自立性を大切にしながら、明確なライフスタイルを築いています。自分にとって価値ある時間の使い方を選ぶという姿勢が、彼らの働き方や考え方に色濃く表れているのです。

飲み会に行かない成功者に学ぶ現代的な働き方まとめ

この記事のポイントをまとめていきます。

- 時間の使い方を厳密に管理している

- 飲み会より自己投資を優先している

- 健康維持を重視して夜の外出を控える

- 目的が不明確な会には参加しない

- 人間関係を業務内で構築する姿勢がある

- 成果を重視する職場に適応している

- 飲み会に依存せず人脈を広げている

- 断るときは丁寧な伝え方を意識している

- 上司や同僚との信頼関係を日常で築いている

- 短時間の交流で関係を深める工夫をしている

- 出世に必要な飲み会だけを見極めている

- 自分の価値観に基づいて行動している

- 会社の文化に応じた対応ができている

- 業務外の時間を学習や休息に活用している

- 飲み会不参加でも孤立しない工夫をしている