「マウントされたら勝ち」と感じる背景には、人間関係の中で理不尽な比較や見下しに心を悩ませる場面があったのかもしれません。職場や友人関係、SNSなど、マウンティングは日常のあらゆる場面で起こり得るものです。

とくにマウンティングされやすい美人や、マウント取られやすい女とされがちな人は、無意識のうちに周囲の嫉妬を集めやすく、それが攻撃的な言動として表れることもあります。ですが、そのようなマウントに一つひとつ振り回される必要はありません。

この記事では、マウントを取りたがる人の特徴や心理、そしてマウントは取られる方が悪いという誤解について、具体的な会話例を交えながら深掘りしていきます。

また、マウント取る人の末路が示す人間関係の失敗や、逆にマウントを取らない人に共通する本当の余裕についても取り上げます。

周囲の態度に敏感に反応してしまう感じる人ほど、この記事で紹介する視点が大きな助けになるはずです。自分を見失わずにいられる考え方や対処法を知ることで、「マウントされたら勝ち」と受け止める強さが身につくでしょう。

この記事のポイントを紹介します!

- マウントを取る人の心理や特徴がわかる

- マウンティングされやすい人の傾向を理解できる

- マウントに対処する具体的な方法を学べる

- マウントを気にしない考え方を身につけられる

マウントされたら勝ち?ブレない自分を保つには

- マウンティングされやすい|美人が狙われる理由

- マウント取られやすい女性に共通する特徴とは

- マウントを取りたがる人の心理と行動パターン

- 「マウントは取られる方が悪い」の真偽を考える

- 嫉妬が生むマウント行動の本質とは

マウンティングされやすい|美人が狙われる理由

マウンティングされやすい美人は、周囲から無意識に嫉妬や対抗心の対象として見られやすくなります。これは、見た目の魅力や注目される存在であることが、他人の劣等感を刺激しやすいためです。

見た目が整っているというだけで、「何かと優遇されている」「努力しなくても得をしている」と誤解される場面は少なくありません。すると、そういった誤解や感情が、マウントという形で表れるのです。

例えば職場で、「どうせ顔で得してるんでしょ?」といったセリフが出てくるのは、美人が相手の自己評価を揺さぶっている証拠でもあります。見た目による無意識の競争意識が背景にあるため、本人にそのつもりがなくても、敵意やマウントの対象にされやすい傾向があります。

このように考えると、マウンティングされやすい理由は、美人だからという単純なものではなく、「他人のコンプレックスを刺激しやすい存在である」という心理的構造にあるといえます。

マウント取られやすい女性に共通する特徴とは

マウントを取られやすい女性には、いくつかの共通点があります。それは「反論しにくい雰囲気」「自己主張が少ない」「相手に共感しすぎる」といった傾向です。

例えば、相手の話を真剣に聞いてしまう人や、「そうなんですね」とすぐに受け入れるタイプは、無意識のうちに「この人にはマウントを取っても反発されない」と思われやすくなります。

また、自分の意見を控えめに伝える女性も、相手に優位性を感じさせやすく、マウントの対象となりがちです。

これは、優しさや気遣いといった長所が裏目に出るケースでもあります。誰にでも合わせる姿勢や、波風を立てない態度が、相手によっては「自分より下に見てもよい存在」として認識されてしまうのです。

そのため、マウントを取られないためには、共感力を保ちつつも、必要な場面では自分の意見をしっかり伝えることが大切です。相手の態度に違和感を持ったら、そのままにせず距離を取ることも、有効な対応の一つです。

マウントを取りたがる人の心理と行動パターン

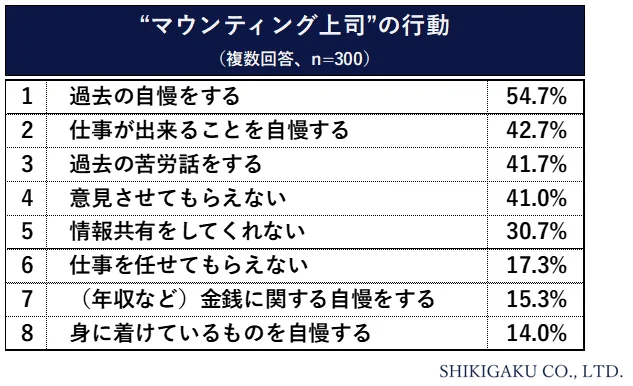

下記の表は職場で「マウンティング上司」と感じられる言動にはどのような特徴があるかを、300人の回答をもとに可視化した調査結果です。

マウントを取りたがる人が実際にどのような行動を取るかを知ることで、自分の置かれている状況や相手の意図を冷静に見極めやすくなります。

マウントを取りたがる人の多くは、自分に対する自信のなさや不安を、他人との比較によって補おうとしています。この行動の背景には、「自分の方が上だ」と感じることで安心したいという心理が働いています。

こうした人は、日常会話の中で「私はもっと忙しい」「それくらい昔に経験済み」など、自分の優位性を強調する発言を繰り返します。また、他人の話題をすぐに自分の話にすり替えることも、特徴的な行動の一つです。

このような態度の根底には、「自分が認められていないのではないか」という不安があります。つまり、マウントを取ることで「自分は価値のある人間だ」と確認しようとしているのです。

他にも、「特定の環境でしか自信を持てない」「過去の成功体験に固執している」などの特徴も見られます。これらの傾向を理解しておくことで、相手の発言に過度に反応せず、冷静に対応することが可能になります。

いずれにしても、マウントを取りたがる人は自信に見せかけて、実は心のバランスを取るために行動しているという点に注意が必要です。

「マウントは取られる方が悪い」の真偽を考える

「マウントは取られる方が悪い」という主張を耳にすることがありますが、これは一面的な見方にすぎません。実際には、マウント行為は加害的なコミュニケーションの一種であり、どちらが悪いかを単純に断定できるものではありません。

まず、マウントを取る側には、自分の価値を他者より上に見せることで優越感を得たいという動機があります。一方で、取られる側が「何も反論せずに受け入れてしまう」場合、その態度が相手に付け入る隙を与えてしまうことも事実です。

ただし、これは被害者に責任があるという意味ではなく、あくまでも対処の仕方によって状況が変わりうるということです。

このような場面では、感情的に反発するのではなく、冷静に距離を取る・話題を切り替えるなど、自分を守る行動が重要になります。また、マウントを「受け流す」力を持つことも有効です。

ここで重要なのは、「取られる方が悪い」という考え方が、被害者に過剰な自己責任を求めてしまう危険性があるという点です。マウント行為の根本的な問題は、相手を支配しようとする姿勢にあるため、行動を起こすべきはむしろ加害者側だといえます。

つまり、マウントの本質を理解した上で、自分を責めるのではなく、適切な対応を心がけることが大切です。

嫉妬が生むマウント行動の本質とは

マウント行動の根底には、しばしば「嫉妬」という感情が存在しています。嫉妬とは、自分にないものを他人が持っているときに生まれる不満や羨望の感情です。

この感情を抱えたままにしておくと、自分の評価を上げたいという欲求から、他者を見下す発言や態度につながる場合があります。

例えば、職場で目立つ成果を上げた人に対し、「あの人は運が良かっただけ」と評価を下げるような発言をするのも、嫉妬の現れです。このようにして、他者の価値を引き下げることで、自分の心のバランスを保とうとする心理がマウント行為の裏にはあります。

さらに、嫉妬は必ずしも敵意のある人間関係だけでなく、親しい間柄でも起こります。これは、相手との比較が避けられない関係性であるほど、自分の立ち位置が気になりやすくなるためです。

こうした背景を理解すれば、マウントを受けた際も「この人は自分に嫉妬しているのかもしれない」と考えることで、必要以上に落ち込まずにすみます。むしろ、相手の感情を冷静に受け止めたうえで、適切な距離を保つことが、ストレスを減らすポイントになります。

このように考えると、マウント行為は単なる優越感の表現ではなく、「自分に足りない」と感じている人の心の叫びとも言えるでしょう。

マウントされたら勝ち?嫉妬を気にしない心の持ち方

- マウントに気づきやすい人・感じる人の心理傾向

- マウント取る人の末路が教えてくれる失敗の教訓

- マウントを取らない人が持つ本当の余裕とは

- 実際の会話例から学ぶ上手なマウント回避法

- 自信と客観視でマウントに勝つ方法

- まとめ|マウントされたら勝ちという考え方で前向きに!

マウントに気づきやすい人・感じる人の心理傾向

マウントに敏感な人には、いくつかの共通する心理的傾向があります。その一つが、自己評価の低さや不安定さです。他人からどう見られているかを気にするあまり、相手のちょっとした言動でも「自分を下に見ているのでは」と受け取ってしまうことがあります。

また、過去に否定的な経験を重ねてきた人も、他者の発言に過剰に反応しやすくなる傾向があります。例えば、学校や職場などで頻繁に比べられていた場合、「また自分が評価されていない」と思い込む癖がつくことがあります。

加えて、「人間関係を円滑に保ちたい」という気持ちが強い人ほど、相手の言葉の裏を読もうとして敏感になりがちです。その結果、実際にはマウント意図がなかった場合でも、悪意を感じ取ってしまうことがあります。

このような心理傾向を知ることで、自分の感じ方が現実とずれていないかを見直す手助けになります。そして、相手の発言に過度に反応する前に、「本当にマウントなのか?」と一歩引いて捉える視点を持つことが、ストレスを軽減する第一歩です。

マウント取る人の末路が教えてくれる失敗の教訓

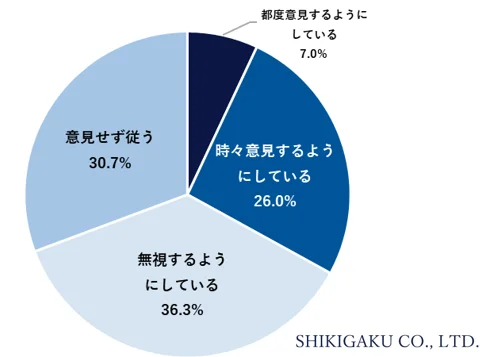

下記のグラフは、マウンティング行動を取る上司に対して部下がどのように対処しているかを示しています。

多くの部下が「無視する」「意見せず従う」など、受け流す対応をしていることから、マウントを取る側は知らぬ間に信頼を失っている可能性があります。マウントを取ることで得られるのは一時的な優越感に過ぎず、最終的には孤立を招くことが読み取れます。

マウントを取り続ける人がたどる末路には、いくつかの典型的なパターンがあります。その最たるものが、人間関係の孤立です。一時的には相手より優位に立った気になれるかもしれませんが、次第に周囲からの信頼や共感を失っていきます。

例えば、仕事の場で常に他人を下に見たり、自分の成果ばかりを誇示する人は、協力関係を築きにくくなります。結果的に、昇進やプロジェクトなどの機会を逃すこともあります。職場やコミュニティでは、「一緒に働きたい人」と「避けられる人」との違いが明確に現れるからです。

さらに、マウントを取る人は、他人との比較に依存しているため、自分に自信が持てなくなるという皮肉な結果を招きやすくなります。誰かより上にいることでしか価値を感じられなくなり、状況が少しでも崩れると精神的に不安定になります。

こうした失敗の教訓からわかるのは、真の成功や信頼は「誰かより上に立つこと」では得られないということです。むしろ、自分の価値を他人と比較せずに認められる人こそが、安定した人間関係を築いていけるのです。

マウントを取らない人が持つ本当の余裕とは

マウントを取らない人には、他者を無理に下に見る必要がないという心理的な余裕があります。これは、自分自身の価値を他人との比較ではなく、内面的な自信や自己理解から得ているからです。

たとえば、仕事で成果を出している人でも、それをわざわざ周囲に誇示しない人がいます。その背景には、「評価は他人がするものであり、自分が無理に主張する必要はない」といった価値観があります。

こうした人は、自分に必要な努力を淡々と続けることができるため、結果的に安定した成功を収めることが多いです。

また、他人の成功や能力に対しても素直に「すごい」と認めることができるため、人間関係においても信頼されやすい傾向にあります。相手に対する敬意を持ちながらも、自分を卑下しないというバランスが取れているのです。

このような余裕は、一朝一夕に身につくものではありませんが、自分の価値を自分で認める意識を持つことから始めることができます。比較や競争ではなく、自分のペースで生きる姿勢が、マウントのない健全な関係性を築く土台となります。

実際の会話例から学ぶ上手なマウント回避法

マウント発言を受け流すためには、感情的に反応せず、相手の発言に巻き込まれないスキルが重要です。ここでは、よくあるシチュエーションをもとに、マウントを回避するための実践的な会話例を紹介します。

【会話例①】年収でのマウント

相手:「うちの旦那、年収1000万超えてるのよ」

あなた:「すごいですね。安定した暮らしができそうでうらやましいです」

この返し方のポイントは、相手の発言を肯定しつつ、自分の立場を無理に比較しない姿勢です。共感だけを返すことで、相手はそれ以上張り合いを感じにくくなります。

【会話例②】子どもの進学先でのマウント

相手:「うちの子、○○大学に合格したの」

あなた:「それは頑張りましたね。うちも子どもが楽しんで勉強できる環境を大事にしています」

ここでは、相手の成果を称えつつ、自分の家庭の価値観を明るく伝えることで、比較対象にしない姿勢を見せています。

【会話例③】仕事のキャリア自慢

相手:「私、○○プロジェクト任されてるんだ」

あなた:「責任ある仕事ですね。刺激になりました」

対抗せず、刺激を受けたという前向きな返答をすることで、会話の流れを建設的に保つことができます。

このように、会話の主導権を握られず、自分のペースでやりとりを進めることが、マウントを回避する鍵となります。攻撃的な返しは逆効果になりやすいため、冷静な対応を意識することが大切です。

自信と客観視でマウントに勝つ方法

マウントに巻き込まれないためには、「自信」と「客観視」の2つの力が欠かせません。これらがあると、他人の発言に振り回されにくくなり、感情のコントロールがしやすくなります。

まず「自信」とは、自分自身の価値を他人と比べることなく認めることです。例えば、「自分は自分でいい」と思える軸がある人は、誰かの成功や優越的な態度にも動じません。そのような人は、マウントを取られても「この人はこういう言い方をするのか」と流すことができます。

一方で「客観視」とは、相手の言葉を自分への攻撃と受け取らず、冷静に状況を見つめる視点を持つことです。相手がマウントを取る背景には、劣等感や承認欲求がある場合も少なくありません。そのことに気づければ、反発する必要がないことが分かってきます。

以下は、「マウントを取られたときに反応しやすい人」と「冷静に対応できる人」の行動比較です。

| 状況 | 感情的に反応する人 | 自信・客観視のある人 |

|---|---|---|

| 相手が自慢話をした | 「なんでそんなこと言うの?」と不快になる | 「へぇ、そうなんですね」と受け流す |

| 自分が比較されていると感じた | 自己肯定感が下がる | 「比べられる必要はない」と考える |

| 会話の主導権を握られた | 焦りや対抗心が生まれる | 話題を変えるなど冷静に対処する |

このように、自信と客観視を身につけることで、マウントという一種の心理ゲームに巻き込まれることなく、穏やかな人間関係を維持しやすくなります。日常の小さな成功体験を積み重ねたり、自分の考えを言語化する練習を通じて、少しずつ育てていくことが可能です。

まとめ|マウントされたら勝ちという考え方で前向きに!

この記事のポイントをまとめていきます。

- 美人は嫉妬の対象になりやすくマウントされやすい

- 見た目が整っている人は誤解や偏見から攻撃されやすい

- 共感しすぎる女性はマウントの標的にされやすい

- 自己主張が弱いと相手に優位性を与えてしまう

- 相手に合わせる態度は「下に見ていい」と誤認されがち

- マウントを取る人は劣等感を抱えていることが多い

- 優位性を示す発言には自信のなさが隠れている

- マウント行為は加害的なコミュニケーションである

- 受け流す力があるとマウントの影響を受けにくい

- 嫉妬が根底にある場合は冷静な対応が効果的

- 親しい関係ほど比較意識が強くなる傾向がある

- マウントに敏感な人は自己評価が低い傾向にある

- 他人を下げ続ける人は信頼を失い孤立しやすい

- 自分に自信がある人はマウントを取る必要がない

- 冷静な会話術でマウントを自然に回避できる